プラスチックの耐熱温度とは何か

プラスチック製品の裏側に耐熱○○℃という表示をみることがあります。この耐熱温度というのは何なのでしょうか。何をもって決められていて、耐熱温度を超えるとどうなるのでしょうか?実はプラスチックの耐熱温度に対する定義はありません。用途や樹脂の種類によって変わってくるため、一義的に決めることができないためです。

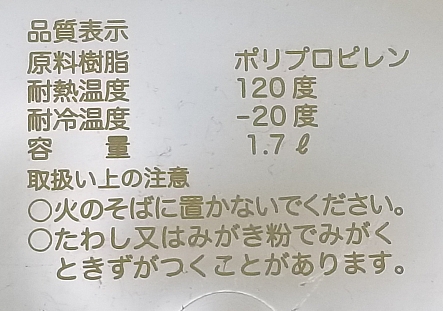

プラスチック製品耐熱温度表示の例

たとえばポリプロピレン食器の場合でも、A社の説明では「ポリプロピレン樹脂の耐熱温度は120℃です。食器洗浄機のお湯の温度は60~75℃のため温度による影響はありません」と記載があったり、かたやB社では「ポリプロピレン樹脂の荷重たわみ温度は60℃です。そのため食器洗浄機を使用すると変形の恐れがあります」となっていたりします。どちらが正しいのでしょうか。実はどちらも正しい記載です。その食器が厚いのか薄いのか、大きいのか小さいのか、食器の形状、食器をどう置くか、食器洗浄機がどういう構造かなどによっても変わってきます。そのため一義的に決めることができません。そのためメーカーの想定した使い方によるのが実状、という形のようです。このあたりがプラスチックの耐熱温度の理解について混乱のもとになっているように思われます。

耐熱温度という表現ではありませんが、プラスチックの温度に対する試験方法や指標はいくつかあります。代表的なものは下記のとおりです。そのプラスチック製品がどのような使い方になるのか想定した上でどの値を使うか選択し、マージンなども加味して耐熱温度として記載していることが多いようです。

荷重たわみ温度

荷重を与えた状態で耐えられる温度です。長方形の板状試験片に対して定荷重をかけて三点曲げの状態にします。この状態で昇温し、想定の変位になった時の温度を荷重たわみ温度とします。短期的な耐熱温度の指標としてよく使われます。

ビカット軟化温度

荷重たわみ温度に似た評価方法です。同じく長方形の板状試験片に対し、断面積1mm2の針を指定荷重で押し当てて昇温します。針の侵入深さが1mmになった温度をビカット軟化温度とします。

連続使用温度

無荷重の状態で継続的に使用することが可能な温度です。長期的な耐熱性として用いられます。実際に試験片を40,000時間一定の温度の大気中に放置し、引張強度などの物性値が初期値の50%劣化した温度を連続使用温度とします。樹脂を構成する化学結合の強さがわかる試験方法でもあります。

ガラス転移点

これは試験方法ではありません。プラスチックの非晶部分の拘束が解かれて自由に動くことができるようになる温度です。非晶性樹脂の場合はガラス転移点を超えると樹脂を拘束するものがなくなるので、大きく軟化を始めます。このため非晶性樹脂の場合はガラス転移点を耐熱温度としている場合が多いようです。結晶性樹脂の場合でもガラス転移点以上では非晶相が動きますが、結晶相が拘束しているため大きく変形することはありません。ガラス転移点についてはこちらでもご説明しています。

融点

プラスチックの結晶部分の拘束が解かれて自由に動くことができるようになる温度です。よく思い浮かべるドロドロになった状態です。水の場合は融点を超えると一気に流動を始めますが、高分子の場合は分子の鎖が長い物質だと絡まって動きにくいため、樹脂の種類よっては融点を少し超えていても無負荷の状態であれば意外に形状を保っていることもあります。

耐熱温度は雑貨向けだとわりと適当なところもあります。この樹脂でこの温度は少し無理があるんじゃないの?という記載があったりして、できるだけ高い数値を示すことで差別化したいのかなとの思惑が見えることもあります。