導電性フィラメントとは

市販されている導電性フィラメントは、多くが炭素系フィラーと樹脂の混合物でできています。炭素でできている物質はいろいろあります。鉛筆の芯は黒鉛で、黒鉛は電気を通すことをご存知の方もおられるかと思います。内部構造が関係しており、より結晶に近い構造をとっている方が電気が流れやすくなります。

導電性フィラメントで使われる炭素はカーボンブラックが多いです。油を燃やした時に出るススと同じようなもので、これを工業的な製法で作っているのがカーボンブラックです。ゴムに添加してタイヤによく用いられています。カーボンブラックは乱雑に配列した微結晶の集合体のようなもので、導電性は中程度の位置づけです。

グラフェンが使われているフィラメントもあります。こちらは炭素がきれいな結晶構造をとっているため粒子内部での電気の流れを乱されることが少なく、より抵抗値が低くなります。グラフェンは柔軟で伸縮性があり、かつ極めて高い引張強度もあるため、導電性と同時に強度や剛性を持った造形品を得ることができます。

3Dプリンタ用途以外に目を向けると、炭素繊維コンパウンド樹脂を使った導電性成型品も製造されています。炭素繊維は添加によって著しく剛性が上がります。導電性を出す領域まで添加すると剛性が上がりすぎてしまうためか、炭素繊維を使った導電性フィラメントは見かけません。

カーボンブラック、グラフェン、炭素繊維などは高い耐熱性、耐薬品性があり、比重や熱膨張が小さいという特徴があります。耐熱性、軽量化が求められる製品には適しています。そのため導電性フィラメントとしてだけでなく、樹脂にはこれら炭素系フィラーはよく用いられます。

金属粒子を使って導電性を持たせているフィラメントもあります。金属はより導電性があるため、低い抵抗値を実現するには有利です。ただし金属は酸化しやすいという欠点があります。3Dプリンタでの熱やフィラメント保管よって酸化が進行する可能性については頭に入れて使う必要があるかと思われます(参考:導電性フィラーと3Dプリントのお話)。

カーボンブラックにしても、グラフェンにしても、金属粉にしても、導電性物質そのものだけでできているわけではありません。樹脂に粒子が分散している形の材料であるため、導電性フィラメントの抵抗値は、銅や鉄などの純粋な金属材料には残念ながら及びません。

メタル調フィラメントに導電性はある?

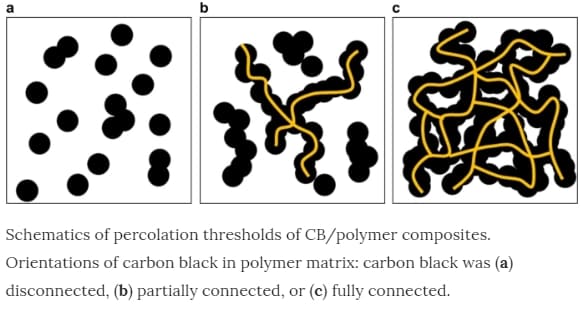

市販のフィラメントで金属粉が入っており、研磨でメタル調の外観になるものがあります。これにも導電性があるのではとお考えの方もおられるかもしれません。残念ながらこれらのフィラメントには一般的に導電性はありません。カーボンフィラメントという名前で販売されているものもそうです。これらは基本的には外観や強度などの改善を目的にしており、導電性物質の添加量が少なめになっています。粒子は樹脂の中に分散しており、粒子どうしがつながっていないために材料の中で自由に電子が動き回ることができません。

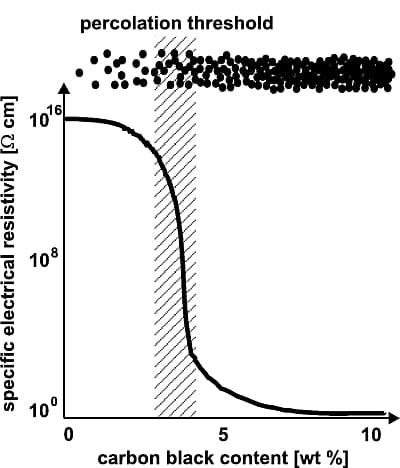

パーコレーションという考え方があります。樹脂は絶縁性ですが、樹脂の中に導電性物質を添加しても、最初は導電性がほとんど現れません。ある程度の添加量になると一気に導電性が発現し、電気が流れるようになります。このような現象はパーコレーション転移と呼ばれています。パーコレーション転移は系内の物質がつながってクラスターと呼ばれる集団を形成し、電気が通るパスができることで発現します。導電性物質の充填率が高くなり、クラスターが系全体に連なっていくことで、より高い導電性が現れてきます。

パーコレーション転移。斜線部を境にカーボンブラックがつながって導電性が発現する

Electrically conductive glass fibre reinforced epoxy resin

添加量増加にともなってカーボンブラックが導電パスを形成する様子

パーコレーションが形成されるにはかなりの量の導電性物質を添加する必要がありますが、そうすると樹脂の流動性も悪化してしまいます。高い導電性を維持し、かつ樹脂の流動性も確保する必要があり、2つを両立させるのは技術的には難易度が高いです。このあたりが樹脂コンパウンドメーカーのノウハウになっています。

導電性フィラメントの用途は?

導電性フィラメントという名前で呼ばれていても、それぞれ製品ごとに抵抗値が異なります。抵抗値によって用途が異なりますので、目的に応じて選定する必要があります。導電性フィラメントで表示される抵抗値には表面抵抗と体積抵抗の2つがあり、抵抗の領域によってどちらを使うかが異なりますが、横並びで見るためにあえて体積抵抗で記載してみると以下のような形になります。

| メーカー・ブランド | 商品名・型番 | 体積抵抗 | 想定される用途 |

|---|---|---|---|

| Multi3D | Electrifi Conductive Filament | 6E-3 Ω・cm | 回路、アンテナ、無線デバイス |

| BLACKMAGIC3D | Conductive Graphene PLA Filament | 6E-1 Ω・cm | 電磁波シールド、回路、電極 |

| ProtoPasta | Conductive PLA | 15 Ω・cm | センサ、帯電防止(静電気発生防止)、電極 |

| Nature3D | EV30S | 30 Ω・cm | センサ、帯電防止(静電気発生防止)、電極 |

| Nanovia | ABS ESD | <1E5 Ω・cm | 帯電防止(静電気拡散) |

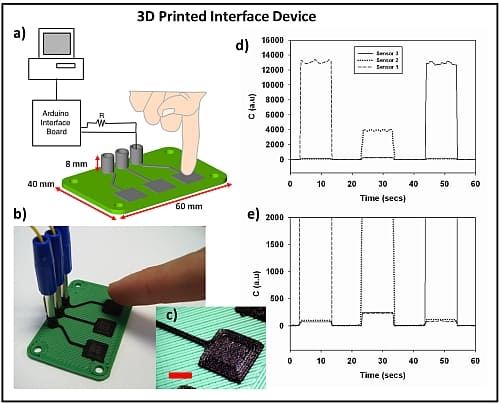

導電性フィラメントによって、部品としてだけでなく電気電子デバイスについても3Dプリンタで作ることができる可能性があるということで、海外では盛んに開発が行われています。やはり3Dプリンタということで、自由に形状を設計製作できる、埋め込み型/一体型/複雑形状など従来の形状の制約にとらわれないものができる、製造コストを引き下げられる、一点モノの試作品を安価に作れる、などがメリットになると考えられています。

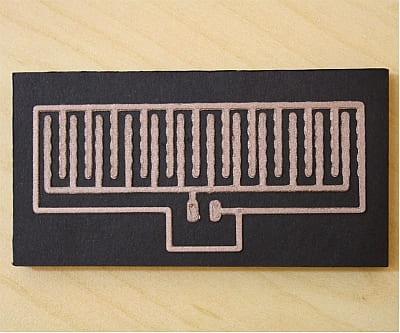

3Dプリンタでの回路造形例

3D Print Circuits With Electrifi Conductive 3D Printing Filament

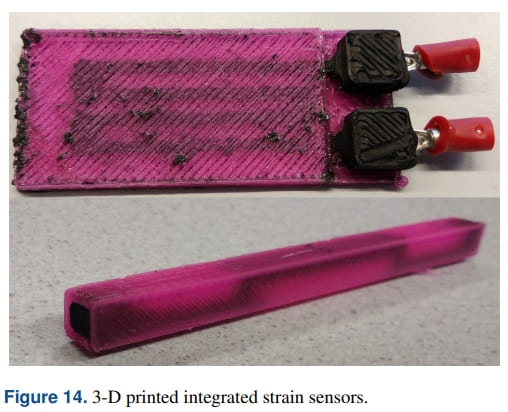

ひずみセンサの造形例

Embedded sensing: integrating sensors in 3-D printed structures

静電容量式タッチセンサ造形例

A Simple, Low-Cost Conductive Composite Material for 3D Printing of Electronic Sensors